你有沒有在街頭看過有一類人,他會自言自語,而且情緒會突然高漲,甚至會對著空氣比手畫腳?

在你看到的那一瞬間,你心裡的第一個反應會是什麼呢?

是害怕、同情,還是想要趕快繞路離開?

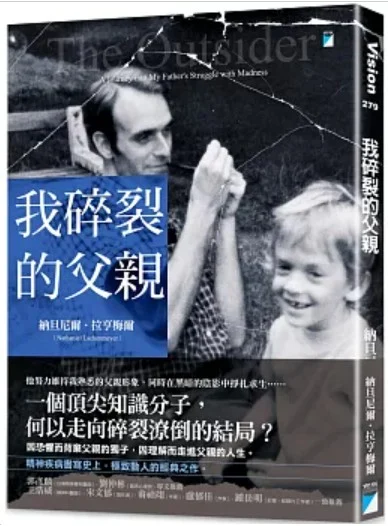

今天要分享的這本書--《我碎裂的父親》,由寶瓶文化出版,作者納丹尼爾·拉亨梅爾是一位美國作家,也是紀錄片編劇。

這本書講的就是他自己的真實經歷:他試著想要去理解那個原本是社會學教授,但卻變成街頭遊民的父親,究竟在生命當中發生了什麼事。

★2′00″ 到 5′49″ Podcast 片段中,有詳細的故事內容,歡迎點擊上方連結收聽

社會對精神疾病的誤解

在父親過世後,作者透過整理父親留下的信件、訪談親友,試著重新拼湊父親變成街頭遊民的原因,也試著理解那個原本溫柔、博學的父親,為什麼會走向思覺失調症而失去一切。

過程中慢慢發現,整個社會對精神疾病,特別是對思覺失調症患者,充滿了偏見與錯誤的認知。這些扭曲的觀點,不僅加重患者的痛苦,也讓原本就脆弱的家庭關係變得更加難以修復。

他開始反思:我們這個社會,到底是如何看待、以及如何對待精神疾病患者的?以下,就來談談社會對思覺失調症最常見的三大誤會。

誤解一:「人格」的分裂?

許多人一聽到思覺失調症就會聯想到「多重人格」或「突然變成另一個人,很可怕」這類印象。這種誤解很常見,部分也來自早期台灣對它的舊稱「精神分裂症」,以及英文 Schizophrenia 直譯的「心智分裂」或「思想斷裂」。

其實這裡的「分裂」並不是指人格分裂,而是指患者對現實的認知與真正世界之間出現了嚴重的斷裂。簡單來說,思覺失調症患者的大腦在接收外界訊息時,會產生混亂或錯誤的解讀。

舉例來說,路人只是普通地聊天,思覺失調症患者可能會以為對方在監視他或議論他,這種被害感就是疾病的一部分。也就是說,他們的世界和多數人認知的世界,變成了兩個不同的平行空間,失去正常的秩序和邏輯。

誤解二:造成社會的負擔與危險?

從社會的眼光來看,思覺失調症患者往往會被邊緣化,大眾容易以負面、恐懼的方式看待他們,很快就把「精神疾病」與危險劃上等號。

但事實上,許多思覺失調症患者也曾經有家庭、有工作、有理想,甚至為社會帶來貢獻。

例如知名數學家約翰·納許,曾提出過知名的Nash 均衡理論,在 1994 年獲得諾貝爾經濟學獎。他同樣罹患思覺失調症,曾因此中斷研究多年,經歷幻覺、錯亂。

另一位例子是南加州大學的法學教授 Elyn R. Saks,曾獲得被稱為天才獎的麥克阿瑟獎,也因罹患思覺失調症多次住院治療,但依然持續寫作、教學,活得非常有尊嚴。這些人的生命因為有重量,所以我們不會簡單地把他們等同於疾病。

但是當我們面對街頭那些看似恍惚的人,或許我們也可以放慢判斷,不急著貼上標籤。也許,他們曾經是孩子的父親,是教室裡的老師,只是此刻正陷入難以想像的痛苦。每一個人,都有很多層面,沒有人該被簡化為最脆弱的那一面。

誤解三:患者有暴力傾向?

社會對精神疾病最大的誤解,多半來自媒體的影響。大家應該都有注意到,只要在新聞裡看到與精神疾病有關的事件,標題幾乎都是負面的,例如「精神疾病男子持刀攻擊」、「患有某某疾病的嫌犯行兇」等等。

這些報導會直接把疾病和暴力行為畫上等號,讓大眾長期形成「精神疾病很危險、會亂打人」的刻板印象。這種貼標籤一旦形成,就會讓他們在需要協助時更加孤立無援,難以被周遭人理解,甚至影響他們持續生活的勇氣。

事實上大多數的思覺失調症患者並不具攻擊性。他們常見的反應反而是退縮、害怕、拒絕社交,因為他們內心承受著和現實世界脫節的痛苦,無法信任外界,也無法信任自己。

若媒體能更真實、更完整地呈現精神疾病患者的多樣面貌,社會就有機會看到,他們其實跟我們一樣,都渴望被理解、被尊重,而不是永遠被定義在最脆弱、最失序的那一刻。

推薦閱讀:診斷並非貼標籤,而是幫助自己的第一步

讓理解成為彼此的橋樑

不論是思覺失調症還是其他精神疾病,從來不該只是恐懼或污名的代名詞。社會大眾大多對於思覺失調症不太了解,容易把患者的行為簡單貼上「瘋了」的標籤,而忽略背後的苦痛。

其實,他們需要的並不是被嘲笑或排斥,而是更多的理解和支持,讓他們在與世界失去聯繫時,仍有一條通往他人溫暖的道路。

不論是親情關係的斷裂,還是社會視角的誤解,都會把患者推得更遠、更孤單。或許,我們無法改變他的一生。但理解,永遠是修復關係、打破偏見的開始。

推薦閱讀:《善意溝通》讓對話成為連結,而不是距離

哇賽讀心書,陪你聊聊書

我碎裂的父親

作者:納旦尼爾.拉亨梅爾

出版社:寶瓶文化

*完整內容歡迎收聽「哇賽讀心書 ep.77|他曾是我的依靠,卻也成了我不敢靠近的人《我碎裂的父親》」節目內容

文章編輯/戴怡姍

執行編輯/陳亭君

哇賽讀心書 / YOUTUBE影片版

支持哇賽心理學

「理性中帶有溫暖,療癒中帶點知識」

心理學不只是在學校或醫院間被應用的知識,而是要帶到生活中讓更多人了解,融入生活的每一刻。

您的支持將幫助我們持續創作更多有價值的內容!