這個場景你熟悉嗎?

下班回到家,身體早已疲憊不堪。剛打開門,就看到伴侶坐在沙發上,一臉輕鬆地滑著手機,彷彿對你的回家毫無反應。

你看了一眼屋內,發現家裡一片凌亂,什麼都沒整理。心中的不滿悄悄升起,你開口說:「家裡這麼亂,你都不會整理一下嗎?」

伴侶聽了也生氣地回應:「我也是剛回來,不能休息一下嗎?你幹嘛那麼生氣?」

但衝突真的只是這麼簡單嗎?

為了更深入理解這些「看不見」卻影響深遠的心理歷程,本文由心理學博士蔡宇哲與李崇建老師,從薩提爾冰山理論出發,帶領我們認識那些藏在情緒底層的需求與渴望,以及它們如何影響我們的日常互動與親密關係。

冰山底下藏著什麼?

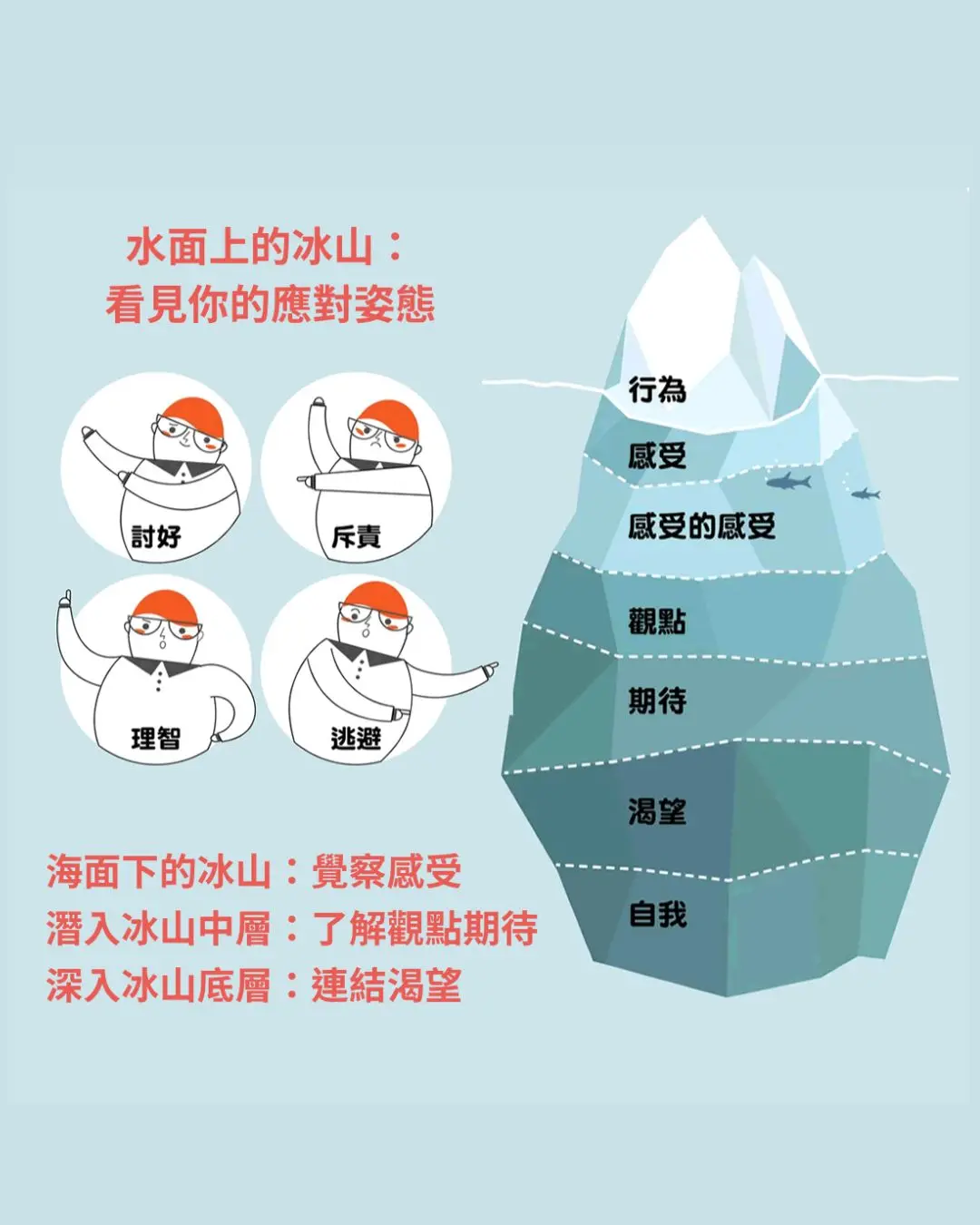

以前面的情境為例:你拖著疲憊的身體回到家,看到另一半正坐在沙發上滑手機。累積的壓力可能讓你當下動怒,脫口而出:「你都什麼事都不管,家裡這麼亂,東西也不收!」這樣的反應,其實就是冰山表層的應對方式,也就是指責。

當我們開始指責對方時,對方通常也會因此感到不悅。此時,我們的內心其實也充滿情緒,可能是生氣,也可能是沮喪。

這些情緒背後,往往有一個觀點在支撐:「為什麼都是我在做?你怎麼都不幫忙?」我們期待對方能主動打理家務,也期待對方能多一點對自己的在意。

如果願意再往冰山深處看,還能發現內心更隱微的聲音:「我這麼累,卻沒有人來幫我,沒有人來關心我。」

我們期待自己是被關注的,渴望自己是被看見的、是重要的。而當這些需求得不到回應,內在就容易浮現懷疑:「是不是我真的很糟糕?」的感覺。

雙重束縛:我很難過,但我不能難過

情緒常被視為理所當然的存在,人們每天都在經歷開心、生氣、疲倦、焦慮,看起來與感受相處並不困難。但真正要停下來、面對內在時,才會發現要清楚覺察一個情緒、甚至允許自己去感受,並不是那麼容易的事。

舉例來說,當你還是孩子,感到難過或害怕時,大人常會說:「不要哭」、「不要怕」。於是,我們在真正難過的時候,心裡卻浮現一個聲音:「我不應該這麼難過,難過是不好的,是脆弱的表現,我應該勇敢。」

這樣的矛盾會形成一種「雙重束縛」的狀態,也就是:我明明有情緒,但我又不被允許去感受它。久而久之,我們甚至不知道自己有那些感受,身體早已習慣把這些感受壓下去。

在薩提爾領域的專家貝曼老師強調,第一步要做的是「一致性」,是能夠連結上自己的感受。這樣的練習也與正念(mindfulness)概念相通,強調回到當下,覺察自己此刻的狀態。這看似簡單,實際上卻是許多人最難做到的一關。

5 秒鐘短靜心小練習

日常生活中,我們可以透過一個非常簡單的練習,與自己的感受連結。這個練習不需要任何工具,不一定要在特定的時刻進行,也不會佔用太多時間。

首先,試著停下來,進行深呼吸。在吸氣的時候,感覺空氣從鼻腔進入身體;吐氣的時候,覺察身體的變化。然後,在心中喊出自己的名字。

你有什麼感覺嗎?也許是一點麻、也許是焦慮、難過、甚至沒有特別的感覺也沒關係。

如果你有察覺到一種情緒,例如難過,那只是因為難過本來就在,只是你平常沒有注意到它。這時候,不妨再做一次深呼吸,並在心中對自己說:「我感到難過,我願意接納這個感覺。」就停在這裡,不需要做任何改變,只是靜靜地感受它。

如果你察覺到的不是難過,而是焦慮、身體的刺麻,甚至說不出的情緒,也請你停留在那個感覺上。隨著練習累積,你的感官會慢慢被打開,幫助你一點一滴回到自己內在的狀態。

慢一點沒關係,已經開始靠近自己了

當你下次又陷入自責,或對自己失望時,不妨深呼吸,輕輕地對自己說:「沒關係,我已經決定要接納我自己了。」

一開始,身體可能還不習慣,但透過一次又一次的練習,你會發現自己開始多了一點餘裕,不再那麼急著壓下情緒,也不再那麼容易與自己為敵。

只有當我們開始懂得自己,才有機會解開那些最貼近我們的內在束縛。

*完整內容歡迎收聽「哇賽心觀點 ep.152|還沒放下,也能接納自己的薩提爾對話ft.李崇義」節目內容

文章編輯/戴怡姍

執行編輯/陳亭君

哇賽心觀點 / YOUTUBE影片版

支持哇賽心理學

「理性中帶有溫暖,療癒中帶點知識」

心理學不只是在學校或醫院間被應用的知識,而是要帶到生活中讓更多人了解,融入生活的每一刻。

您的支持將幫助我們持續創作更多有價值的內容!