你會常常對生活中發生的小事有情緒波動嗎?

有時候,負面的情緒突然就襲來,沒有預警,也找不到明確的理由。

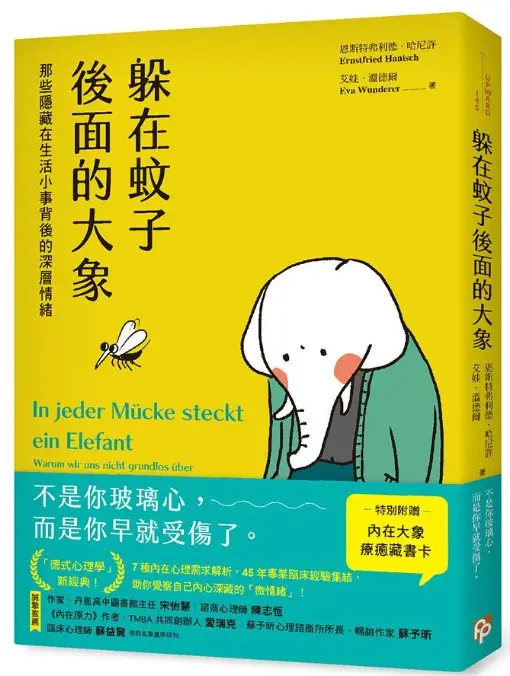

今天分享的這本書《躲在蚊子後面的大象》,作者恩斯特弗利德.哈尼許是一位在德國擁有 45 年臨床經驗的心理學博士,另一位共同作者艾娃.溫德爾則是系統式的伴侶與家庭治療師。

作者以「蚊子」,比喻那些日常生活裡讓我們煩躁的小事;而「大象」,則象徵我們內心的一些心理需求,以及它們如何悄悄影響我們的行為與情緒。

在我們成長的歷程當中,難免會遭受到需求的失落,不知不覺之間,就餵養出了我們內在的大象。就像是一種自我保護模式。

你真的知道自己的需求嗎?

如果查詢維基百科,會發現「需求」在心理學中被定義為:個體內部、生理或心理之間處於不平衡的狀態。

這種不平衡會產生動機,促使我們採取行動。也就是說,當需求被滿足時,我們通常感覺良好;但當內在出現不舒服、焦躁或煩悶,往往就是某個需求沒有被照顧。

但許多時候,我們比較容易說出「不想要什麼」。要說清楚真正的需要,反而不容易。即使能說出一些目標,例如「我想環遊世界」、「我想開跑車」、「我想要很多人追蹤我」,那也可能只是滿足某種更深層需求的淺層需求。

例如,想旅行的背後,可能是渴望探索世界、滿足「好奇心」;想開跑車,或許是想感受安全感與優越感;渴望追蹤數破萬,也許是想被看見、被認可、被理解。只是這些深層需求,我們平常未必意識得到。

美國心理學家 Maslow 的「需求層次理論」從生理、安全、歸屬、尊重,一直到自我實現。這五個層次告訴我們,需求是層層堆疊的,基礎若沒被滿足,就難以關注更高層次的部分。

認識內在自我保護模式的七隻大象

如果成長過程中,我們的基本需求都順利被滿足,那麼在成年後,我們就能建立起穩定的自我價值感與人際關係。面對社會的期待,也能更自在地應對生活挑戰。

但現實中,難免在成長歷程中經歷了需求的失落,而這些經驗在無意識中塑造出一種「自我保護程式」,也就是「大象」。

每當他人觸碰到我們內在的「受傷點」,這些「大象」就會被喚醒,驅動我們採取慣性反應。

書中整理出七種常見的大象:

1. 「我擔心失去庇護」

這類人總是溫和、善解人意,習慣付出,彷彿任何時候都願意為他人設身處地。即使內心厭煩,也常壓抑不說。

之所以會有這樣的行為表現,可能就是源自於他的自我保護程式裡面有一個僵化的信念是:「我不可以引起別人生氣」、「若讓人不開心,就得不到愛與認可」。

2. 「我不受尊重」

這類人在過去可能經歷過社經地位差異所帶來的屈辱,或是缺乏適當的理解跟保護,因此發展出「我要自我防禦,才會被看見」的信念。

他們可能會藉由強調成就、貶低他人或追求物質地位來獲得認可,但其實內心深處,是害怕再次被忽視、被小看。

3. 「我無法劃定自己的界限」

通常這一型的人,可能在過去和主要照顧者的互動上面,他是被過度涉入的,是被忽視自主性的。

因此發展出的自我保護程式裡,學到的一個僵化的信念就是:「如果我畫出自己的界限,我可能會失去對方的寵愛。還有,我必須要為別人的情緒負責。」

長大後便容易過度迎合,無法承受他人情緒。當對方提出要求或建議時,會下意識地感受到壓迫與控制。即使表面妥協,但內在常常積累壓力與怨懟。

4. 「我不受重視型」

這類人相信:「我要有貢獻,才有價值」,經常把他人放在第一位,自己的需求永遠排在後面。

明明渴望被看見、被肯定,卻不敢直接說出來,反而以責怪、抱怨或控制的方式間接表達。

5. 「我不是其中一份子」

這類型的人可能在生命的經驗當中,有過歸屬感需求的失落。所以可能只要是朋友聽起來比較簡短或不友善的回答,就很容易激發他的受傷點。就會害怕被拒絕或是失去穩定的關係。

所以在行為模式上,也會因為害怕被別人侮辱或是拒絕,社交就會是比較退縮的。伴隨而來的代價,可能是孤單,更難真正融入群體。

6. 「我總是要讓步」

這個跟前面的有些大象有部分重疊。有這個狀況的大象,是在過去的生命經驗當中,可能主要照顧者是不允許自己喜歡自己的。

他可能有一個核心是覺得:人必須要很謙虛,而且要為他人著想。謙遜是一種美德。所以就算有點生氣也要吞忍下去。

7. 「沒有人會幫我」

這一類型的人,可能在生命經驗當中是缺乏關愛和可靠的關係的,也缺乏庇護感。對自我的概念就是:「我只能靠自己。」認為別人也都是以自己為優先。

行為上就會更傾向自我照顧,生活相對也會比較與世隔絕。在心裡面,可能會帶著攻擊性的貶低他人,因為這樣子可以避免自己失望。

所以在某一些需要請求別人協助的時候,就會產生比較激動的情緒。覺得「別人一定不會願意提供我協助啦」,就先討厭對方。

從自我保護,走向真實回應

每一次覺察,都是重新連結自己需求的機會。如果試著辨識出這些大象,你就可以有意識地選擇改變,用適當的問題解決方式取代過去的自我保護程式。

也許過程會有一點混亂,一點不確定,但正是這些不確定,改變成為可能。

學習傾聽內在的聲音、不忽視自己的需求,讓情緒有機會流動,找回屬於自己的平靜。

哇賽讀心書,陪你聊聊書

躲在蚊子後面的大象:那些隱藏在生活小事背後的深層情緒

作者:恩斯特弗利德.哈尼許, 艾娃.溫德爾

出版社:平安文化

*完整內容歡迎收聽「哇賽讀心書 ep.08|情緒是語言:了解情緒背後的需求《躲在蚊子後面的大象》」節目內容

文章編輯/戴怡姍

執行編輯/陳亭君

哇賽讀心書 / YOUTUBE影片版

支持哇賽心理學

「理性中帶有溫暖,療癒中帶點知識」

心理學不只是在學校或醫院間被應用的知識,而是要帶到生活中讓更多人了解,融入生活的每一刻。

您的支持將幫助我們持續創作更多有價值的內容!