你有沒有過這樣的時候呢?

工作上再怎麼努力,依然等不到真正的肯定;人際關係中竭盡全力維繫,卻總覺得彼此距離遙遠;甚至在網路上吐露心情,一半渴望被看見,一半又想維持「我很好」的假象。

在一次次這樣的時刻裡,無力感悄悄累積,

它或許是一瞬間的低潮,也可能成為生活裡揮之不去的底色。

透過Nana心理師與王雅涵諮商心理師,帶我們一起認識無力感:它如何產生、如何回應,以及身為心理師,自己在經歷無力感時的心境轉變。

無力感從哪裡來?

很多時候,那股說不出的疲憊,其實是無力感在作祟。也正是該提醒自己停下來,問一問:我真正需要的是什麼?哪些部分沒有被滿足?

無力感往往源自需求的缺失。再堅強的人,也會在不同階段遭遇挫折或陷入無力感。有時,我們可能會暫時停留在難過的情緒中,這很正常。重要的是,當事件過去、情緒慢慢走出來後,往往會迎來新的可能與轉機。

到了後疫情時代,生活節奏明顯遞增。人工智慧的興起與訊息的過度泛濫,使我們必須不斷學習新技能、適應快速變化的環境,這些外在因素讓無力感成為許多人共同的情緒。

尤其在重視勤勉的華人文化裡,無力感不僅來自外在壓力,也與過高的自我期望有關。許多人習慣要求自己持續高效運轉;一旦步調慢下來,心裡就可能冒出:「我怎麼這麼廢?」的自我批評。

久而久之,無力感甚至成為日常的一部分。就連單純想「當一塊會呼吸的肉」,都可能伴隨罪惡感。

如何應對無力感

社群媒體上,許多人會分享工作成果、旅行日常或生活方式。當我們看到他人的成就、生活或狀態比自己更理想時,不免心生羨慕,甚至伴隨一絲焦慮。然而,這種情緒並不全是負面的,它同時也意味著我們依然關注外界,並渴望讓自己變得更好。

面對這種情況,與其陷入比較帶來的焦慮,不如換個角度看,將他人的成功視為不同的生活選擇與可能性。若條件允許,可以嘗試借鑑並學習;若暫時做不到,也不必強加在自己身上。我們在羨慕著他人的同時,也有人正羨慕著我們。

要減緩無力感,其中一個關鍵是設定優先順序。清楚哪些事對自己最重要、哪些並非立即需要處理,才能形成合適的生活行程安排。在該投入的地方全力以赴,同時在其他部分保留彈性。

若我們無法容許自己片刻的「無所事事」,真正的放鬆與休息也就無從談起。學會覺察並回應自身需求,是擺脫長期無力感的重要第一步。

像西方人會嚴格區分「上班」與「休假」,但在華人文化裡,休假期間甚至難以完全抽離工作。因此更需要主動設立界線,為自己安排下班時間,才知道該在哪裡畫下休息的界線。

推薦閱讀:工作讓你燃燒殆盡?還是帶勁?

無力,常來自期待下的失望

無力感的源頭,往往不止於工作或日常瑣事,還有那些來自人際關係中的拉扯。人們在某個團體、角色或關係中投入長時間與心力下,通常會期待彼此之間存在穩固的支持與連結。

然而,現實中卻可能出現落差,長期互動的對象未必一定是真心關懷你的人,而真誠的支持與回應,有時反倒是來自交情並不深卻真心相待的人。

當我們察覺自己已經花太多力氣去說服自己「它很好」,卻始終感到勉強,或許就是放下的時刻。

改變並非一時衝動,而是長時間觀察、反思與累積後的結果。過程中,我們可能會經歷掙扎、矛盾與不安,原本深信不疑的認同開始鬆動,擔心失去熟悉的身分與歸屬感。

只要度過那段過渡期,不僅能找到更適合當下的步調,也會看見新的可能正在展開。

慢下來,才看得清方向

無力感並不一定是壞事,它像是一個訊號,提醒我們現在的狀態中,有些需求尚未被滿足。

如果此刻的你正感到生活中有些無力,覺到這點,不妨先靜下來,也許不必急著迫使自己「立刻好起來」,陪伴自己,傾聽內心的聲音。

花時間沉澱、慢慢摸索,才能築出適合自己的生活步調。嘗試調整、做出改變,或許一開始只是小小的一步,也能幫助你分辨,那是否真的是你需要的方向。

人生並非完全沒有低潮,而是學會在起伏中,找到自己的節奏與平衡。在一次次面對無力後,仍再次前行。

哇賽讀心書,陪你聊聊書

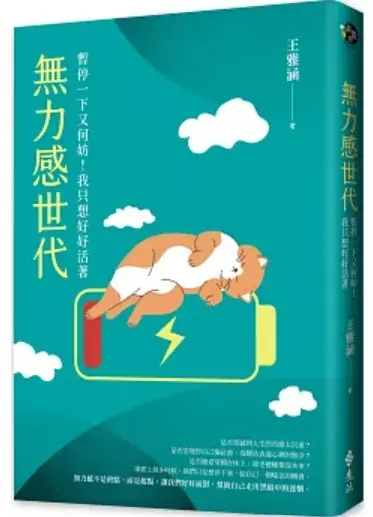

無力感世代:暫停一下又何妨!我只想好好活著

作者:王雅涵

出版社:遠流

*完整內容歡迎收聽「哇賽聊心室 ep.130|擺脫無力感!人生不一定要很努力,足夠就行ft.王雅涵諮商心理師」節目內容

文章編輯/戴怡姍

執行編輯/陳亭君

哇賽聊心室 / YOUTUBE影片版

支持哇賽心理學

「理性中帶有溫暖,療癒中帶點知識」

心理學不只是在學校或醫院間被應用的知識,而是要帶到生活中讓更多人了解,融入生活的每一刻。

您的支持將幫助我們持續創作更多有價值的內容!