你有沒有過這樣的感覺?

明明有一個人對你來說很重要,卻因為發生了一些事情,心裡卻裝著一個疙瘩,想靠近又不想被傷害。

各種人際關係都可能會有這些糾結。

有時候,愛還有恨同時存在,拉扯著我們。

今天介紹的這本小說-《記恨家族》,是金鼎獎作家張友漁老師以家庭關係為主題的作品:

故事的主角楊吉星,是一個 14歲的國中生,家裡開腳踏車店。

表面上看起來是和樂的一家三口。但其實有個四分五裂的大家族,吉星的爸爸與叔叔伯伯,兩人可說是生死不見。

而吉星有三個哥哥,還有一個姐姐,也是離家多年都不聯絡。每當提起哥哥姐姐的時候,家裡就會變得很沉默。

整個故事以吉星為第一人稱的視角,它不只是一個青春成長的故事,更是一場練習怎麼樣不恨的心理實驗。

恨之「入骨」的心理歷程

恨,不只是單純的討厭或不喜歡。它往往是情緒層層堆疊下的產物,可能來自被傷害的委屈、長期累積的誤會與沉默、對關係中某些價值的落空,或者是向對方「應該要負責」的一種強烈訴求。

這些感受反覆出現時,恨就會形成一種習慣性的情緒姿態,讓人不斷將注意力鎖定在過去的傷害上。人們可能會反覆翻舊帳、尋找支持自己判斷的證據,並忽略那些不利或矛盾的資訊。這種現象在心理學上稱為「確認偏誤(confirmation bias)」,是一種典型的認知偏誤。

仇恨也常伴隨著「隔離感」,也就是否定彼此之間存在的親密性,或是會覺得它是一種持續性的敵意,比如說:「我決定老死跟你不相往來」。

更進一步地,恨甚至會改變我們看待他人的方式,產生「去人性化」的傾向。我們不再把對方視為一個有情緒、會受傷的人,而是看成錯誤的化身、敵人,甚至是邪惡的代表。

這種去人性化的傾向會削弱一個人的理解或同理能力,尤其在群體仇恨中更加明顯,如仇恨犯罪、種族歧視等現象,容易讓仇恨擴張,甚至讓人因為這個恨而出現暴力的行為。

覺察是調節情緒的關鍵

故事中,每一次有一些仇恨的挑戰來臨的時候,主角吉星會先覺察自己身體的反應,使用「一秒轉換」的方式,將這種生氣的痛苦從胸腔驅趕出去。

因為大腦無法同時處理大量的不同類型情緒。把「一秒」這個時間畫成一個框框,快樂和憤怒就沒辦法同時擠進這個框框裡面。如果想要做到更進一步的情緒調節的話,就不能只是強迫自己微笑。重要的是要能夠去覺察,辨識自己的情緒。

心理學的研究就有發現,當我們的情緒粒度(emotional granularity)越高,能夠描述越多的情感經驗,就越有助於我們調節情緒。情緒的這個「顆粒度」,指的是一個人在不同的情境下,區分並且辨識出來自己感受的能力。

過程當中,大腦掌管理性的部位(前額葉),就會被啟動。自然而然,處理情緒的腦區(杏仁核)活動就會下降,就能夠達到情緒降下來、理智線又重新接上的這個歷程。

從腦科學的角度來說,我們可以想像,一個人要準確地說出自己現在的情緒是什麼,他就必須要先停下來,覺察一下自己的身體感受,在大腦裡搜尋能夠描述這個狀態的情緒詞彙。

我們可以選擇放下仇恨

面對懷有仇恨的人,我們會想試圖勸說他放下,甚至原諒。然而,在我們對一個人說「你應該要原諒」的時候,對他來說反而像是被迫要快樂起來,甚至是在否定他自己曾經受過的傷,會讓人感覺到被忽視,也被壓抑。

「不恨」和「原諒」並不是同義詞。原諒可能涉及關係的修復,或放下對方的責任;但不恨,則是一種個人的選擇,我們可以決定解放自我,不要再讓恨主宰自己的心。

那要怎麼做到「不恨」?

實踐「不恨」的第一步,是重新看見對方的「人性面」。對方可能也是一個脆弱、不完美的人。有時候,雙方都在受傷的情境裡掙扎,忘了彼此其實彼此都不是需要被懲罰的人,而是同樣受傷的兩顆心。

第二步,是試著恢復更完整的情緒語彙。我們說著「我恨你」時,同時也封閉住了其他情緒。可是,裡面可能會有悲傷、失望、羞辱、恐懼。如果情緒粒度不夠細,反而會讓我們很難自我調節,或者難以被他人理解。

當我們願意向內探索,改用更細緻的情緒詞彙,比如說:「在那個情境中,我感覺到被遺棄」;或者「我對你的傷害感到害怕,可是我卻還是很想靠近你」這樣的表達更有機會讓自己被接觸,也能讓彼此之間產生真正的連結。

推薦閱讀:走出後悔泥淖,選擇與自己和解

讓家族仇恨,到你我為止

故事的最後,主角吉星雖然沒辦法幫家人解開所有的仇恨,但他不再搭進仇恨的甕裡,不再活在家族的歷史劇本裡,活出自己的人生腳本。

大人世界裡,總是會有一些剪不斷、理還亂的仇恨,還有誤解,往往就會讓孩子感到很困惑,甚至是感到很無力。

有時候我們以為我們恨的是一個人,但其實,我們恨的可能是:一段我們來不及參與、也來不及表達的過去。

推薦閱讀:相愛不靠委曲求全,關係需要對的付出

哇賽讀心書,陪你聊聊書

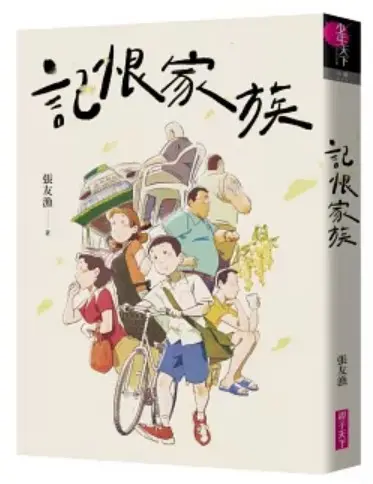

記恨家族

作者:張友漁

出版社:親子天下

*完整內容歡迎收聽「哇賽讀心書 ep.82|不原諒,也能找到出口:14歲少年的不恨挑戰《記恨家族》」節目內容

文章編輯/戴怡姍

執行編輯/陳亭君

哇賽讀心書 / YOUTUBE影片版

支持哇賽心理學

「理性中帶有溫暖,療癒中帶點知識」

心理學不只是在學校或醫院間被應用的知識,而是要帶到生活中讓更多人了解,融入生活的每一刻。

您的支持將幫助我們持續創作更多有價值的內容!