你還記得,自己上一次哭是什麼時候嗎?

又或者,其實你已經很久沒有哭了?

從小到大,我們常被教導「不要哭」,甚至有人在孩子落淚時說:「你哭這樣好醜喔,羞羞臉。」

但其實,哭,只是情緒在說話。當我們太委屈、太無助、太需要被理解的時候,眼淚就會跑出來,替我們表達那些說不出口的感受。

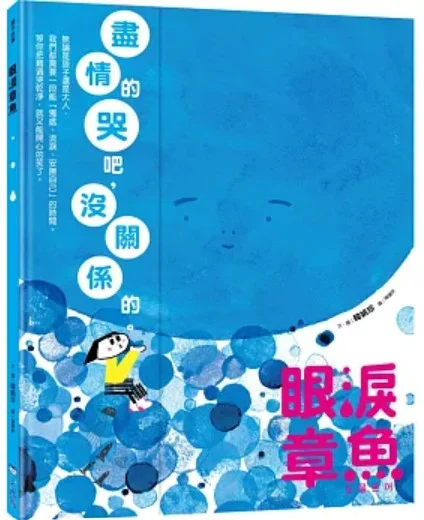

這次,心理師Nana透過與孩子一起共讀情緒教育繪本-《眼淚章魚》的經驗中,來討論如何幫助孩子認識和面對情緒,以及可以用什麼方式陪伴孩子走過這些時刻。

給情緒空間,接住孩子的眼淚

「沒事沒事,不准哭了,趕快,眼淚擦擦。」

「哭什麼哭!這有什麼好哭的!」

我們哭的時候並不喜歡聽到這些話,因為在當下這個不舒服的情緒,好像沒有被理解、被接納。但很多時候我們卻忍不住對自己或對孩子這麼說。

其實哭一哭真的沒有關係。有時候比起趕快笑出來、趕快好起來,我們更需要的是有人陪我們一起哭一會兒,我們可以給悲傷一些空間。

就像在《眼淚章魚》中,章魚只是靜靜地陪伴著小女孩,讓她嘗試感受看看那些她有點挫折的事情。

有時候我們會覺得難過好像會一直地持續下去,但其實情緒的本質是短暫的、會流動的。

淚水隱含的情緒訊號

情緒其實是一種訊號,幫助我們的大腦快速回答兩個問題:「現在到底發生了什麼事?」以及「我該怎麼辦?」我們每個人都有許多情緒:開心、生氣、悲傷、害怕、厭惡……這些情緒讓我們更能理解世界,也更能照顧自己的心理與身體狀態。

想像你走在路上,看見一個毛茸茸的東西靠近。你覺得可能是狗。如果你從小就很喜歡狗,這時你可能會開心地說:「好可愛!」但如果那隻狗突然衝過來大叫,你可能會被嚇一跳,甚至嚇到發抖。還來不及思考,身體已經先做出反應。這正是大腦透過情緒發出警訊,要我們趕快閃避、保護自己。

但是當我們內在累積了情緒卻無法適當表達,例如明明很生氣卻不能打人,那些感受會堆積在身體裡,讓人感到悶悶的、鼻子酸酸的、很想哭。這時候,哭泣其實是一種情緒的出口。

從心理學的角度來看,哭可以幫助我們釋放壓力,促使大腦分泌腦內啡(Endorphin),調節情緒。很多人也都有這樣的經驗:哭完之後,心裡真的會好受一點點。

與孩子約定暗號,給予理解和陪伴

對孩子來說,有時比起被安撫或解決問題,他們更需要的是「被陪在情緒裡」的安全感。

我們可以和孩子一起約定一個「情緒暗號」,幫助孩子在難過的時候,更清楚地表達自己的需要。

在與孩子一起讀過《眼淚章魚》之後,我就和孩子約定難過想哭的時候,他可以告訴我:「媽媽,你可以當我的眼淚章魚嗎?」

這樣的暗號代表著:我現在很難過,不需要被說教,也不急著解決問題,我只希望你能靜靜地陪著我。

當孩子主動說出這句話,我們就會知道,現在他需要的是理解與陪伴,而不是立即的建議或指令。

推薦閱讀:《習得安全感》:在動盪中打造內在穩定力量

不急著解決,也是一種愛

哭,從來不是脆弱的表現,而是一種健康的情緒流動。對孩子來說更是如此,他們正在學習如何面對情緒、辨識感受,也練習在需要的時候尋求陪伴。

與其否定情緒、催促他振作,不如給孩子一個安全的方式去表達,一個情緒暗號,一句簡單的邀請:「你可以當我的眼淚章魚嗎?」

當我們給情緒一點空間、允許哭泣的存在,孩子就會知道,即使有情緒來襲,他也不孤單。因為最重要的,不是讓情緒立刻停止,而是讓愛與理解,始終都在身邊。

哇賽讀心書,陪你聊聊書

眼淚章魚

作者:韓娟珍

出版社:小光點

*完整內容歡迎收聽「哇賽讀心書 ep.78|哭不是脆弱,是在照顧自己《眼淚章魚》」節目內容

文章編輯/戴怡姍

執行編輯/陳亭君

哇賽讀心書 / YOUTUBE影片版

支持哇賽心理學

「理性中帶有溫暖,療癒中帶點知識」

心理學不只是在學校或醫院間被應用的知識,而是要帶到生活中讓更多人了解,融入生活的每一刻。

您的支持將幫助我們持續創作更多有價值的內容!