抽象哲學 × 實證心理學:幫助迷惘世代找到人生意義的兩種思維

哲學著重抽象本質的探討,心理學則關注具體經驗與證據。不僅有心理諮商,哲學也有哲學諮商。無論是哪種方式,都是幫助我們在變動的時代中,從提問中自我覺察,逐步建構出屬於自己的人生意義。

哲學著重抽象本質的探討,心理學則關注具體經驗與證據。不僅有心理諮商,哲學也有哲學諮商。無論是哪種方式,都是幫助我們在變動的時代中,從提問中自我覺察,逐步建構出屬於自己的人生意義。

成長不是一味追求改變,而是基於自身技能與目標,逐步擴展舒適圈。適度的挑戰,推動自己進步,而非直接跳入讓人焦慮的恐慌圈。唯有清楚自己的目標與方向,才能讓每一步跨出舒適圈的行動,都成為邁向長遠成功的關鍵。

孩子的行為與其成長階段有密切關聯,包括偷竊這件事情。對於年幼孩子,他們尚未建立所有權概念,不理解何為「偷」。

家長在面對孩子偷東西時,可能選擇責罵、懲罰或貼標籤,卻忽略了引導孩子理解錯誤的重要性。

冷靜下來後再與孩子溝通,從理解與好奇出發,幫助孩子認識自己的動機與情緒,是更有效的教育方式。

透過陪伴與同理,引導孩子學會負責與尊重社會規範,進而真正的成長。

當我們極度忙碌時,記憶反而變得模糊,是因為大腦的工作記憶被過度佔用,無法有效儲存新資訊;壓力荷爾蒙影響記憶區域海馬迴的功能;加上睡眠不足,使得經驗無法被妥善整理與保存。要在忙碌中留下幸福與記憶感,可以從安排「幸福與投資未來的時間」以及「刻意留白」做起。善待時間,就是給幸福留下來的空間,不該讓忙碌填滿整個人生。

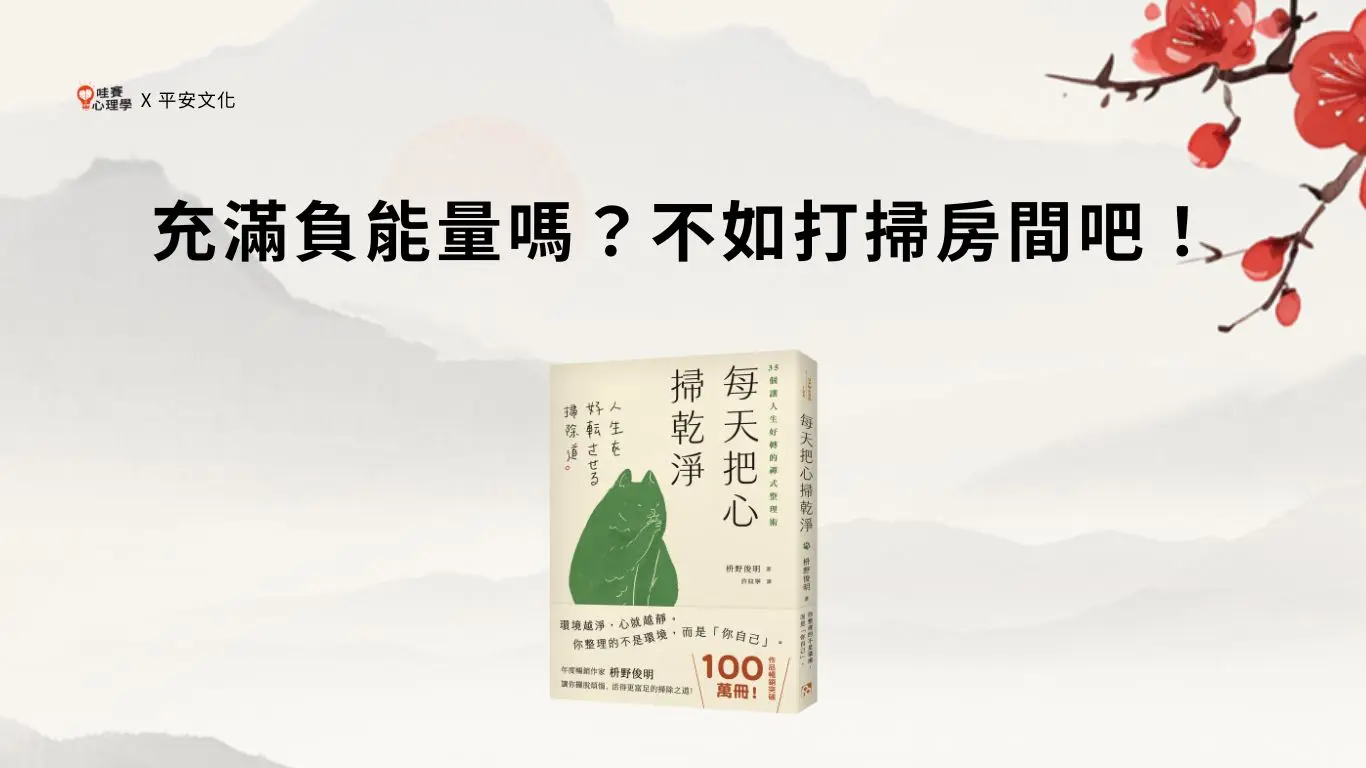

打掃不只是清理環境,更是一種讓心回到秩序的練習。規律的整理,我們能克制懶散,減少雜亂帶來的干擾,讓身心更自在。乾淨的空間能帶來效率與專注,也能在困頓時拉開與煩惱的距離。整理不求極端,生活保持舒適愉快,進而便達到整理環境與整理人生的效果。